プロパティマネジメントとは

プロパティマネジメントとは、ビルやマンションの入居者(テナント)の管理全般を指します。

プロパティマネジメントとは、ビルやマンションの入居者(テナント)の管理全般を指します。

プロパティマネージャーのミッションは「資産価値の最大化」であり、

家賃の集金は勿論、入居中のテナントのクレーム対応(設備不具合など)、テナントの誘致・賃貸募集(リーシング)まで幅広く、プロパティマネージャーの腕次第で投資用不動産(証券化不動産)の賃料収入やキャッシュフロー、ひいては売却価格(利回り)が変わるため、不動産運用の根幹と言うべきポジションにあたります。

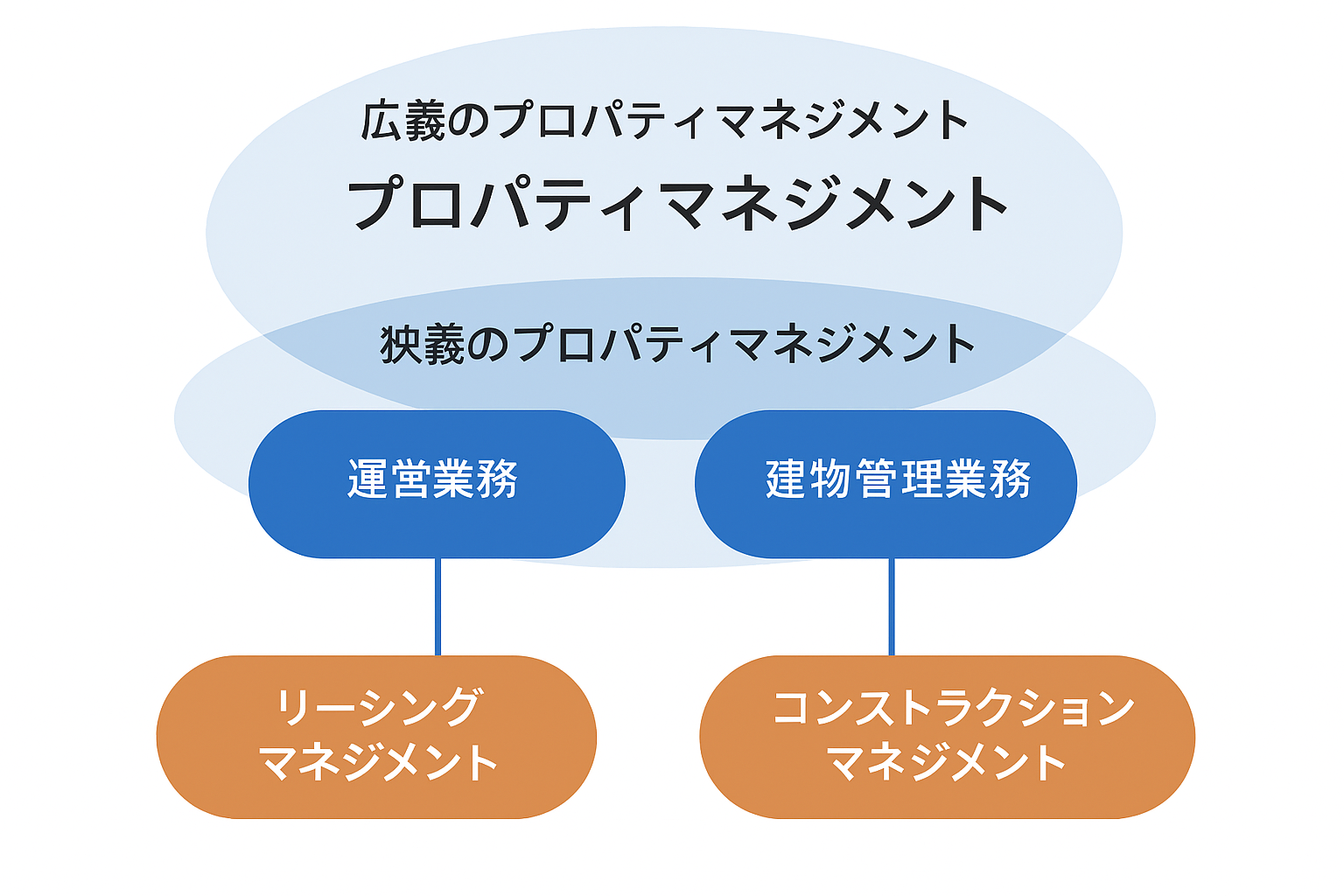

・狭義のプロパティマネジメント

・狭義のプロパティマネジメント

主として運営業務と建物管理業務に大別されます。

運営業務:テナントやオーナーとの渉外(ソフト)

建物管理業務:ビルマネジメント(ハード)

・広義のプロパティマネジメント

主としてLM(リーシングマネジメント)とCM(コンストラクションマネジメント)に大別されます。

コンストラクションマネジメント:修繕工事や改修工事に関わる企画・提案・工事管理を通じて品質・工期・コストの最適化を図ることをいう。

主な業務内容は以下の通りとなります。

年間予算計画は賃料収入、駐車場収入、更新料といった収入と光熱費、税金、仲介手数料、ビルメンテナンス費用等の支出の年間推移を網羅し、年間のキャッシュフローを予測する資料です。

月次報告書は実際の月毎キャッシュフローをまとめたものになり、バジェットと照らし合わせて月毎にPDCAを行うための材料になります。

AMは、PMからのファンディングリクエストがあった場合は入札手続きの要否や、レンダーの承諾要否を確認した上で支払手続きを行います。

(バジェットの範囲内でも直ちに支払うわけではないため、お互いに都度ステークホルダーへ協議する必要があります。)

テナントの募集から入居までの大まかな流れは下記の通りです。

現地内覧→申込→審査(与信)→契約書作成→契約→契約金の入金→引渡し

・入居前工事

申込から契約の間にオフィス・店舗の場合は内装工事(テナントの用途、ニーズに合わせるため)が行われることが多々ありますが、

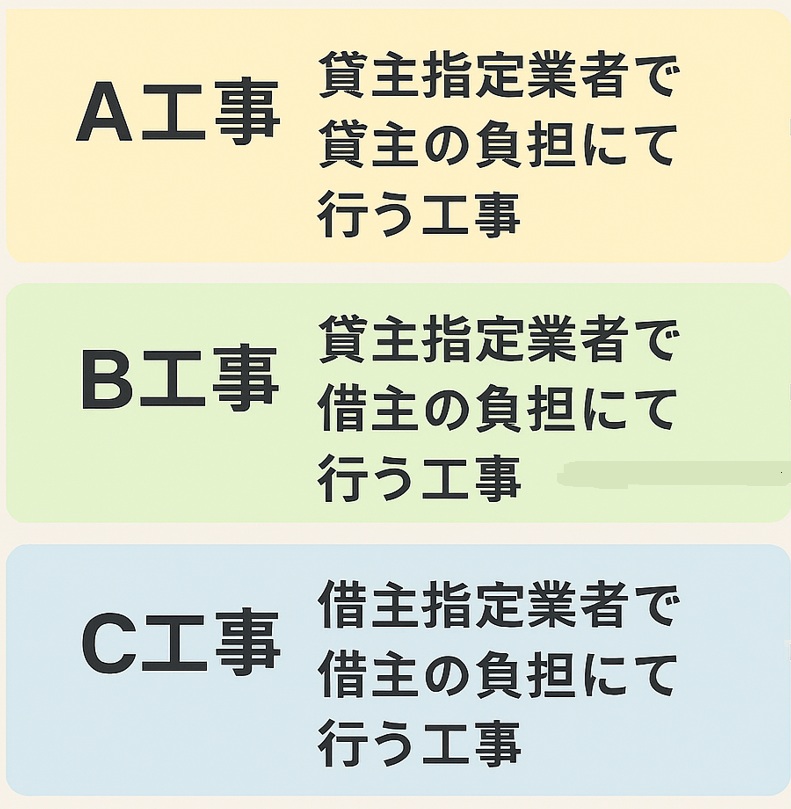

工事区分につき以下の3つに大別されます。

入居前のABC工事

A工事:貸主指定業者で貸主の負担にて行う工事(工事対象物はオーナー資産)

B工事:貸主指定業者で借主の負担にて行う工事(工事対象物はオーナー資産)

C工事:借主指定業者で借主の負担にて行う工事(工事対象物はテナント資産)

★ABC工事に伴って発見される、リーシングにマイナス影響の要修繕箇所である「短期修繕更新費用」に分類されます。

(緊急を要する修繕費用の対象外となりますので、区別が必要です。)

・与信調査

入居希望者の業務内容、年商規模、移転・入居理由、使用目的、既存入居テナントとの相性(カニバリゼーションが無いか、等)を検討します。

PMは工事管理(たけかん)、工事設計者は工事監理(さらかん)を実施します。

前者は品質や工程の管理、後者は工事と設計図書を照合し監理する事を意味します。

ビルメンテナンス業務

建物管理業務の目標の達成はビルメンテナンス業務仕様で決まると言っても過言ではありません。

ビルメンテナンス仕様では下記5つの業務内容について決定していきます。

①設備管理業務

「日常運転監視業務」「定期整備業務」の2種類に分けられ、

更に「常駐管理」「巡回管理」に分かれます。

エレベーターを例とすると日常運転監視業務はエレベーターの消費電力、走行距離の測定やカメラ監視、

定期設備業務はパーツ交換など事故防止のための修繕が挙げられます。

特に、定期設備業務に関しては施設設備員が行う場合と専門業者が行う場合があります。

作業品質やコストを加味してビルメンテナンス契約締結先と協議の上BMメニューに落とし込みをする必要があります。

②保安警備業務

警備員常駐の「常駐警備」非常駐の「巡回警備」、と警備システムによる「機械警備」があります。

※機械警備を採用する場合、異常検知から対象施設まで30分以内に警備員が到着しなければならないという定めがあります。

③法定点検業務

受水槽、浄化槽、消防設備(非難はしご、消火器など)は各種法令により、定期点検と報告が求められています。

④定期保守業務

中央監視装置を使用して、各設備の運転・停止や状態を監視し、異常が発生した場合現場に行って状況を確認し、対応します。

⑤清掃衛生業務

日常清掃、特別清掃、定期清掃に分類されます。(ビル管法の義務となっています。)

日常清掃

建物の清潔を日々保つための基本的な清掃で、

毎日または週に数回実施します。(契約内容によります。)

定期清掃

日常清掃では落としきれない汚れを定期的に除去し、建物の美観と衛生を保ちます。

月1回〜年数回実施します。(契約や建物の使用状況によります。)

特別清掃

特定の状況や要望に応じて行う高度な清掃で、専門性が高く、通常の清掃では対応できない場合に実施します。

高所作業(外壁・看板など) 災害後の清掃(火災・水害など) 引越し後の原状回復清掃 害虫駆除や除菌作業 etc...

インスペクション

上記の業務の品質について分析・評価することを「インスペクション」と言います。

具体的には従事者の作業品質と、受託者の組織品質についてPDCAサイクルで改善を実施します。

(インスペクションの良い点は分析評価に留まらず、改善行動に移す点にあります。)

言い換えると、顧客(テナント)の要求品質と実際の品質のギャップを抽出、補正する役割を担っています。

環境不動産への取り組み

地球規模での環境問題の深刻化が指摘されるなかで、持続可能な社会の実現に向けて、

不動産についても環境への配慮が求められていることからプロパティマネジメント、ビルマネジメントにおいて重要なミッションとなっています。

★世界のサステナビリティ投資額は30兆ドル、全投資商品に占める割合は24.8%に及んでいます。

・ESG(環境・社会・ガバナンス)投資

J-REIT市場のESG債発行額は投資法人債全体の80%に達しています。

・国連気候変動枠組条約

大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を目的とし、

地球温暖化による悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めた条約で、1994年3月に制定されました。

・2050年カーボンニュートラル宣言

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる宣言であり、日本は2020年10月に、

2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロ化を目指すことを宣言しました。

・パリ協定

2015年のCOP21にて、今世紀後半にかけて温室効果ガスの排出量と吸収量を相殺する(ネットゼロ)を達成し、

世界の平均気温上昇を食い止める努力目標として採択されました。

・改正建築物省エネ法

①エネルギー使用量が1,500KL/年の事業者には定期報告等の義務が課せられるようになりました。

②省エネ対象のエネルギーに「再生可能エネルギー」が追加されました。

③法改正で、2025年4月以降に着工する全ての建築物に「省エネ基準」への適合が義務化されました。

(これにより、一般住宅も含めて全ての建築物に適合義務が課されます。)

・責任不動産投資(RFI)

PRI(責任投資原則)をベースとして、不動産のライフサイクル全体において、環境・社会・ガバナンスへ配慮し、

サステナビリティを追求しようとするアプローチです。

国連環境計画金融イニシアティヴ不動産ワーキンググループ(UNEP FI PWG)が推進しています。

・ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)

建物で消費する年間エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物。

改正建築物省エネ法制定に伴い2025年度からすべての建物に適用、30年に規定水準到達を目標としています。

(住宅の場合はZEH)

後述する「BELS」はZEB、ZEHの認証制度です。

・BEI(ビルディング・エナジー・インデックス)

建築物のエネルギー消費性能の指標であり、実際の消費量を地域や用途別基準エネルギー量で除して算出します。

(1以下であれば基準よりも優秀であるという基準です。)→低いほど省エネ性能が高いです。

★オフィス(J-REIT):エネルギーコストは賃料収入の10%程度と言われています。

★オフィス・商業ビルのエネルギー:国内不動産の2割程度と言われています。

サステナブル投資への取り組み

GSIA(Global Sustainable Investment Alliance)が提唱するサステナブル投資の7分類は、

ESG(環境・社会・ガバナンス)要素を考慮した投資手法を体系的に整理したものです。

①ネガティブ・スクリーニング

ESG基準に満たない国・業種・企業などを投資対象から除外する手法です。

例:武器、タバコ、ギャンブル、化石燃料など。

②ポジティブ・スクリーニング

同業種の中でESG評価が高い企業を選んで投資する手法です。

③規範に基づくスクリーニング

国際的なESG基準(例:国連グローバル・コンパクト)に照らし、基準を満たさない企業を除外する手法です。

④ESG統合

従来の財務分析に加え、ESG要素を体系的・明示的に投資判断に組み込む手法です。

⑤サステナブル・テーマ投資

再生可能エネルギー、水資源、持続可能な農業など、サステナビリティに貢献するテーマに焦点を当てた投資です。

⑥インパクト投資

社会・環境に貢献する技術やサービスを提供する企業に投資し、測定可能なポジティブ・インパクトを目指す手法です。

⑦エンゲージメント・議決権行使

投資先企業に対して、対話や議決権行使を通じてESG改善を促す手法です。

環境認証制度

・CASBEE(日本)

日本における建物の総合的環境性能評価ツールで、事業段階に応じた企画、新築、既存、改修の4つの評価ツールと、

評価対象のスケールに応じた建築系、都市・まちづくり系のツールがあります。

(CASBEE建築、CASBEE戸建、CASBEE不動産、CASBEE街区など)

他国の総合的環境性能評価ツール:LEED(アメリカ)/BREEAM(イギリス)

・GRESB(EU)

不動産を運用する会社やファンドのポートフォリオを評価し、ESG投資に対する配慮がなされているかを評価します。

★グローバル2,233機関、日本143機関が加入し、うちJ-REITはほぼ100%の57銘柄が加入しています。

特化型

・CASSBEウェルネス

建物を利用する人間の健康性、快適性の維持・増進を支援する建物の仕様、性能、取組みを評価するツールです。

・WELL認証

アメリカ発の建物空間評価システムであり、環境面の評価だけではなく、空間で過ごす人間のウェルネスを重視しています。

・BELS

エネルギー消費性能の表示制度は単なる努力義務であるのに対し、省エネ性能表示には、第三者認証の場合にBELSが用いられます。

・Energey Star

アメリカの環境保護庁が1992年に開始したエネルギー特化型の基準です。

・EPCs

イギリスで運用されているエネルギー特化型の基準です。

Scope3への取り組み

Scope 3(スコープ3)とは、企業の温室効果ガス(GHG)排出量のうち、自社の直接的・間接的な活動以外から発生する排出量を指します。

これは、企業のバリューチェーン全体にわたる排出量を対象としており、サプライヤーや顧客など、企業の外部との関係から生じる排出が含まれます。

Scope 1:直接排出

企業が所有または管理する施設や車両などから直接排出される温室効果ガス(例:工場の燃料燃焼、社用車の排気)。

Scope 2:間接排出(電力など)

企業が購入した電力、熱、蒸気などの使用に伴う間接的な排出(例:電力会社による発電時の排出)。

・エンボディドカーボン

建築物のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を指します。GRESBでも重要なESG課題の一つとして定めています。

・PCAF

投資家、金融機関の投融資先判断に温室効果ガス排出量を算定し、リスク管理を求めるフレームワークです。

修繕計画業務

一般に建物のライフサイクルコストにおいて修繕費・更新費は建築費の2倍相当といわれています。

年間予算計画が年毎だとすると修繕計画は期中(購入から売却まで)の計画であり、

長期修繕計画(外壁改修・空調更新・屋上防水といった高額な10年超のスパンで実施する修繕)、

中、短期修繕計画(1年~10年未満)の2つに分けて計画します。

特に、短期修繕費用はテナントリーシングに際し大きく影響を与える事もありますので、

(短期修繕を怠ったために適法な入居工事が叶わず、契約を取り損じてしまうなど)

長期修繕計画同様、詳細に計画を練る必要があります。

なお、プロパティマネジメントにおける「修繕」とは劣化した部位を新築時のレベルまで引き上げること、

「更新」とは壊れたパーツを同等品に交換すること、

「改修」とは新築時以上のレベルに引き上げることを指します。

特に大規模修繕等は金額も高額となりますので、単に発注→期日までの支払といった流れ作業でなく、

是正の指示→完了確認→追加工事を要する場合は工事の実施→再確認→支払というように慎重に進める必要があります。

★大規模修繕とは、一般的に建築物の主要構造部の一種以上について行う過半(1/2超)の修繕を指します。

※修繕計画はPM/BMの定常業務である一方で、

改修計画は出口戦略をはじめとした運用計画のバジェット、タームに大きく影響するため、非定常業務です。

(AMやオーナーが能動的に計画するイメージです。)

★不動産証券化を用いた老朽化不動産の更新・活用の促進は未だ活発に行われておらず、

今後期待されている事から修繕計画に関するスキル・ノウハウの蓄積がPMには求められています。