不動産特定共同事業法

不動産特定事業法、所謂「不特法」は、

不動産「小口化」商品の投資家を保護するために施行された法律です。

しかし施行された頃には「不動産証券化」がブームとなっており、

不特法の適用除外とする為にYK-TKスキーム(後のGK-TKスキーム)が生み出される事になりました。

証券化と違い、小口化は「割り勘」での購入に近しい為、一口あたりの金額が高額です。

☆不特法を含めた各証券化スキームの説明についてはコチラの記事をご参照ください。

不特法はあくまで「現物不動産」に関する法律であり、「信託受益権」には適用がありません。

(不特法の適用除外とするために信託受益権化によって証券化するケースが増えた、という背景もあります。)

また、本法の「不動産」には海外不動産も含まれています。

◎不特法事業者 種別一覧

| 事業区分 | 内容 | 資本金要件 |

|---|---|---|

| 第①号事業 | 不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる利益の分配 | 1億円以上 |

| 第②号事業 | 第①号事業に関わる契約締結の代理または媒介 | 1,000万円以上 |

| 第③号事業 | 特例事業者に委託されて不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引 | 5,000万円以上 |

| 第④号事業 | 特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約締結の代理または媒介 | 1,000万円以上 |

不動産特定共同事業には、任意組合型、匿名組合型の他に、

賃貸型(テナントと共同事業者がサブリース、共同事業者と投資家がマスターリース契約を締結)もあります。

不特法契約形態の比較表(権利関係とキャッシュフロー)

| 項目 | 任意組合型 | 匿名組合型 | 賃貸型 |

|---|---|---|---|

| 法的根拠 | 民法第667条 | 商法第535条 | 不特法第2条3項3号 |

| 投資家の立場 | 組合員(共同事業者) | 匿名組合員(出資者) | 不動産の共有者 |

| 所有権の有無 | あり(共有持分) | なし | あり(共有持分) |

| 業務執行者 | 組合員(または委任先) | 営業者 | 不動産会社(賃借人) |

| 責任範囲 | 無限責任 | 有限責任(出資額まで) | 有限責任(所有者として) |

| 損益の帰属 | 組合員に直接帰属 | 営業者→分配で匿名組合員に帰属 | 不動産会社→賃料分配で出資者に帰属 |

| キャッシュフローの源泉 | 不動産事業の純利益(賃料−経費) | 営業者の事業利益からの分配 | 賃料収入からの分配 |

| キャッシュフローの計算方法 | 出資比率に応じた利益分配(税引前) | 営業者の利益から分配金(税引後) | 賃料収入 × 持分比率 − 管理費等 |

| 分配タイミング | 年1回〜四半期(契約による) | 年1回〜(営業者の決算後) | 月次または年次(賃料収入ベース) |

| 税務処理 | 不動産所得・譲渡所得(個人) | 雑所得(個人) | 不動産所得(個人) |

| 登記の有無 | あり(共有持分) | なし | あり(共有持分) |

| 相続税評価 | 固定資産税評価額ベース(圧縮効果あり) | 金銭出資額ベース(圧縮効果なし) | 固定資産税評価額ベース(圧縮効果あり) |

特例事業

特例事業の事業者は、不特法事業(一号事業、二号事業)と異なり、事業実施のための許可は不要で、届出で足ります。

一方で、特例事業のための不動産取引に係る業務及び契約締結の勧誘業務について、

それぞれの業務に関して、許可を受けた不動産特定共同事業者に委託しなければなりません。

すなわち前述した第三号、第四号事業者への委託が必要となります。

特例事業者は、宅地建物取引業の営業許可や取引士の設置は不要ですが、

みなし宅地建物取引業者として、営業保証金の供託、受領手付金額の制限などの業務規制が課せられています。

なお、特例事業者と締結した不動産特定共同事業契約に基づく権利は、通常の不動産特定共同事業契約に基づく権利と異なり、

金融商品取引法のみなし有価証券とされ、その取引について同法の規制が準用されます。

(例えば、不特法商品も金融商品と同様に契約前締結書面交付義務等があります。)

つまり、代理・媒介を行う四号事業者は第二種金融商品取引業免許を要します。

特例事業者は不動産業をしているだけですので金商法の規制は適用されません。

あくまで3号・4号事業者が対象となります。

※特に不特事業内で主務省令に定める金額よりも高額な開発、修繕行為が含まれるものは、

特例投資家のみを相手方、又は事業参加者とする必要があります。

金商法の一部準用について

不特法の損失補填に関する禁止規定は金商法を準用しておりますが、

法令違反、事故等による損失補填については禁止の適用はないとしています。

また、適合性の原則も同じく金商法から準用されます。

さらに、特例投資家には損失補填・自己取引といった不動産特定共同事業者に課せられる行為規制がありません。

特例投資家の例

・不動産特定共同事業者

・認可宅地建物取引業者

・不動産投資顧問業者

・5億円以上の資本金を有する株式会社

・オリジネーター

・金商法上の「特定投資家」

など

不特法上の約款

不特事業者はその許認可を得る際に「約款」の作成が義務付けられています。

これは投資家と個別の不動産特定共同事業契約を締結するときの基本となるもので、

個別契約の適正さを担保するための行政規制といえます。

(二号、四号事業者は販売代理・媒介業を営むに過ぎませんので、約款の作成義務は一号、三号事業者にあります。)

例外として、相手方又は事業参加者が特例投資家限定の場合かつ、

不特事業の権利義務を他の特例投資家以外の者に譲渡する事が禁止されている場合、約款が不要となります。

不動産特定共同事業契約ではない契約

1.事前販売型以外の賃貸型契約の場合

(既に共有持分で保有されている不動産の賃貸借契約型契約は不動産管理に過ぎないので、不動産特定共同事業契約ではありません。)

2.事業参加者が外国投資家のみである場合

3.単なる利益の分配のみである場合(Ex:ホテル施設の収益分配)

※ホテル運営者と「賃貸借契約を締結」し、家賃収入を分配する行為は「賃貸型の」不特法事業に該当するため、注意が必要です。

言い換えると、賃貸借契約等不動産取引から生じる利益の分配でなければ、たとえ不動産共有持分を販売したとしても不特法には当たらず、集団持分スキームの権利を販売する事となり、第二種金融商品取引業の取引行為となります。

☆アセットタイプ別不動産投資の特徴についてはコチラの記事をご参照ください。

小規模不動産特定共同事業

★2017年の法改正により出資総額が一定規模以下の場合許可を不要とする制度(小規模不動産特定共同事業)ができました。

・小規模第一号事業1口100万円以内、出資総額1億円以内

・小規模第二号事業:上記に加えて合算して10億まで受託可能です。

・信託型の廃止:取得した共有持分を信託する場合は不動産特定共同事業に該当しません。

適格特例投資家限定事業

適格特例投資家のみが事業参加者となる場合はSPCの設立と不特法の許可は不要ですが、監督措置の対象にはなります。

また、適格特例投資家限定事業者が宅建業の免許を有していない場合、宅建業者へ業務の全てを委託する必要があります。

特定勧誘業務

不特事業契約に基づく権利がいわゆる電子情報処理組織(トークン)を用いて移転することができる財産的価値の締結勧誘業務を指します。

特定勧誘業務の場合、一号事業者は、第二種金融商品取企業の登録又は適格機関投資家等特例業務の届出をしなければ、自己募集としての特定勧誘業務は行えません。

金融商品取引法

金融商品取引業者は説明義務の中に適合性の原則を反映させ、

顧客に対して財産、知識、経験の状況及び目的に照らして説明を行う必要があります。

※さらに、2024年の改正により、単なる情報提供にとどまらず、「必要な方法及び程度による説明」が求められるようになりました。

また、虚偽告知や断定的判断の提供の禁止、書面交付義務が課せられています。

※金融サービス法:重説(口頭でも可能)と勧誘方針策定義務があります。

許認可は不要ですが、説明責任を負います。

※金融商品仲介業者は書面交付義務がありません。(金融サービス法より)

※金融商品取引業者は契約締結前交付書面・締結時交付書面のコピーを保存する必要があります。

(保存を欠いた場合刑事罰の対象となります。)

みなし有価証券(代理・媒介は第二種金融商品取引業免許が必要)

・不動産信託受益権

・集団投資スキーム持分

金商法では匿名組合員の有する権利(持分ではない)を集団投資スキーム持分と表現しています。

※不特法事業に基づく権利かつ特例事業者と締結した契約でない場合、集団投資スキーム持分には該当しません。

金融商品取引業一覧

第一種金融取引業(第一項有価証券)

(兼業規制アリ)(最低資本金5,000万円)

伝統的な有価証券に関わる業務(売買、売買の媒介、売買の委託の媒介、私募の取り扱いなど)で、既存の証券会社が行う業務です。

第一項有価証券の販売には金融商品取引業の登録、販売員の外務員登録を要します。

また、第一種金商業の外務員は、有価証券の売買等の一定の業務に関して、

当該業者に代わり一切の裁判外の行為を行う権限があるものとみなされます。

第一項有価証券には以下のものが挙げられます。

国債、社債、TMKの特定社債及び優先出資、株券、抵当証券 etc...

※「有価証券表示権利」も一項有価証券に属します。

第二種金融取引業(第二項有価証券)

(兼業規制ナシ)(最低資本金1,000万円)

信託受益権、集団投資スキーム持分の売買、媒介などを指します。

第二種金融商品取引業にはクーリング・オフ制度 、最良執行方針の策定、公表義務等の適用がありません。

二種金商業者が不動産信託受益権を扱う場合、宅地建物取引に関する専門家を内部監査部門に配置する必要があります。

また、金商法上は二種金商業者の善管注意義務を規定していません。

しかし、媒介の委任を受けた場合等は、民法上の規定が当然に適用されるため、結果として善管注意義務を負う点に注意が必要です。

投資運用業

(兼業規制アリ)(最低資本金5,000万円)

投資一任業務:投資家と投資一任契約を結び、運用会社が投資判断を行い、資産を運用します。

年金基金やラップ口座、不動産ファンドなどで広く利用されています。

ファンド運用業務:集団投資スキーム(ファンド)を運用し、投資家から集めた資金を有価証券などに投資します。

※信託不動産の大規模修繕に伴う受益者による金銭の拠出(信託)は投資運用業の業務に該当する可能性があります。

投資助言、代理業

(兼業規制ナシ)(資本金要件ナシ)

★投資運用業とは違って最終的な投資判断は投資家が行います。

・自主規制団体

有価証券は日本証券業協会、第二種金融商品取引業協会 投資信託や投資法人は投資信託協会という自主規制団体が存在します。

商品や販売方法、社内体制などが規制対象となりますが自主規制ですので加入は任意です。

・消費者保護について

投資口取得契約も消費者契約法が適用されますが、取消権の行使については一定の制限を受けます。

★消費者契約法:取消権は締結後5年で時効消滅します。

※消費者契約法では、消費者の権利を制限する契約条項で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。としています。

(不利な契約を根拠に取消が出来るのではなく、はじめから無効になる点に注意が必要です。)

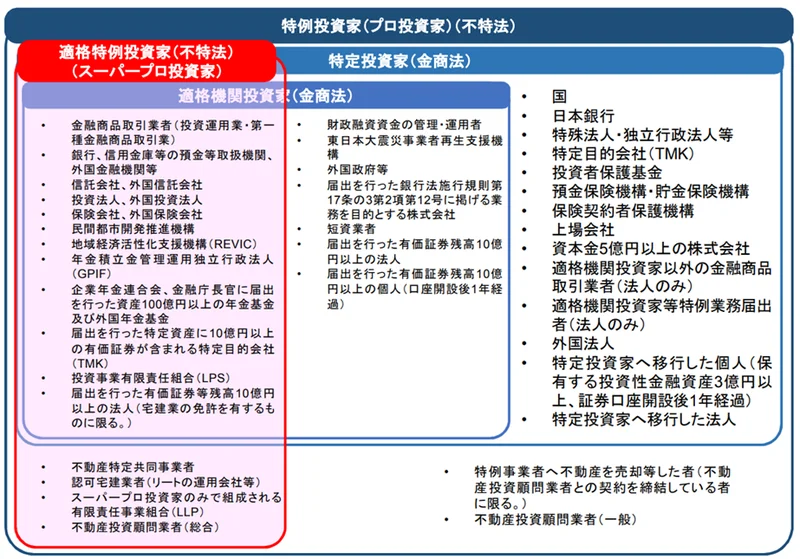

特定投資家と適格機関投資家

特定投資家(プロ)

オプトアウト(特定投資家ではなく、一般投資家となり、取引、保護される制度)できる投資家を指します。

特定投資家には有価証券取引時の「契約締結時書面交付義務」がありません。

特定投資家には以下のような法人が該当します。

特定目的会社

金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社

資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社

金融商品取引業者又は特例業務届出者である法人

外国法人

など

・行為規制の適用除外

特定投資家には、次に挙げる行為規制が適用されません。

広告等の規制、取引態様明示義務、契約書面の交付、適合性の原則等、最良執行方針等、運用報告書の交付 etc...

★プロ投資家呼称

金商法:特定投資家 不特法:特例投資家 金販法:特定顧客

適格機関投資家

オプトアウト出来ない投資家(プロ中のプロ)を指します。

(適格機関投資家でも「適合性の原則」は立脚する必要があります。)

※適格機関投資家の他に国、日本銀行はオプトアウトできません。

★逆に一般投資家が特定投資家となることを「オプトイン」と言います。

※適合性の原則につき、適格機関投資家(原則適用)と特定投資家(原則除外)の違いに注意する必要があります。

適格機関投資家はあくまで発行開示規制上の「プロ」であり、販売・勧誘規制については保護する必要があると考えられている為です。

(該当するのは大半が上場企業や信用組合等であるため、投資家への情報開示については明るいですが、金融商品の販売・勧誘に関しては特定投資家や金融商品取引業者に劣るため保護が必要という考え方になります。)

適格機関投資家等特例業務

一定の条件を満たす一般投資家も49名まで参加できます。

(一般投資家も参加可能であるため、金商法の規制が特定投資家よりも厳しくなっています。)

GK-TKスキームにおいて、GK自らが発行時にTK持分の取得勧誘行為を行う場合は私募となり、第二種金融商品取引業の登録が必要になります。

しかし、適格機関投資家等特例業務の届出をすれば、二種金商の登録をすることなく私募が可能となります。

二種金商不要となるケースには他に、信託受益権の販売を二種金商業者へ委託する方法(全部委託)があります。

公募

第一項有価証券の場合50名以上に勧誘すれば公募となり、

第二項有価証券の場合は勧誘を行い500人以上が取得するときに公募となります。

公募の要件よりも少ない場合は「少人数私募」となります。

※少人数私募の場合届出は不要ですが、持分の第三者譲渡制限等別途制約がかかります。

・公募時の届出

①1億円以上の有価証券の発行:届出書をEDINETで提出

②1億円~1,000万円の発行:有価証券通知書を提出(EDINETの使用は任意)

・目論見書の交付義務

有価証券等を1億円以上公募、売り出しする場合、目論見書を投資家に交付する必要があります。

金融サービス法

金融商品販売業者等の損害賠償の責任その他の金融商品の販売等に関する事項を定めるとともに、

金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、

その業務の健全かつ適切な運営を確保することにより、 金融サービスの提供を受ける顧客の保護を図り、

もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。(新第一条抜粋)

金融サービス仲介業とは、銀行や保険会社に属さず金融商品の仲介を行う、ファイナンシャルプランナーや街の保険屋さんなどが該当します。

金融サービス法と金商法は金融商品の販売を規制するという意味で共通していますが、

サービス法は民法の不法行為の特則として機能し、金商法は業法として機能するという位置付けの違いがあります。

また、サービス法では金商法範囲外の金融商品(不特商品や保険等)も広範にカバーしています。

金融商品販売業者の義務

・重要事項説明義務(ただし、特定顧客の場合は適用しない)

※特定顧客とは、金融商品取引法に定義する「特定投資家」を指します。

・適合性のある説明義務

・断定的判断提供の禁止

説明義務違反:事業者が損害賠償責任を負います。(刑事罰はなし)※顧客は立証せずとも損害賠償請求が可能です。

これは立証を要する消費者契約法と異なっていますが、両法を併用することでより顧客本位の決着へ導くためのもの(顧客を保護するもの)として機能します。

(金融サービス法は「損害賠償請求」に強く、消費者契約法は「契約の取消し」や「条項の無効」を通じて、契約自体の効力を争う手段を提供しています。)

※不特法商品に金融サービス法の保護規定はありません。(既に不動産特定共同事業法による縛りがあるためです。)

※二種金商業者は金融仲介業者へ業務の委託はできません。

★各法行為規制まとめ

★プロ投資家まとめ

出所:国交省